學人

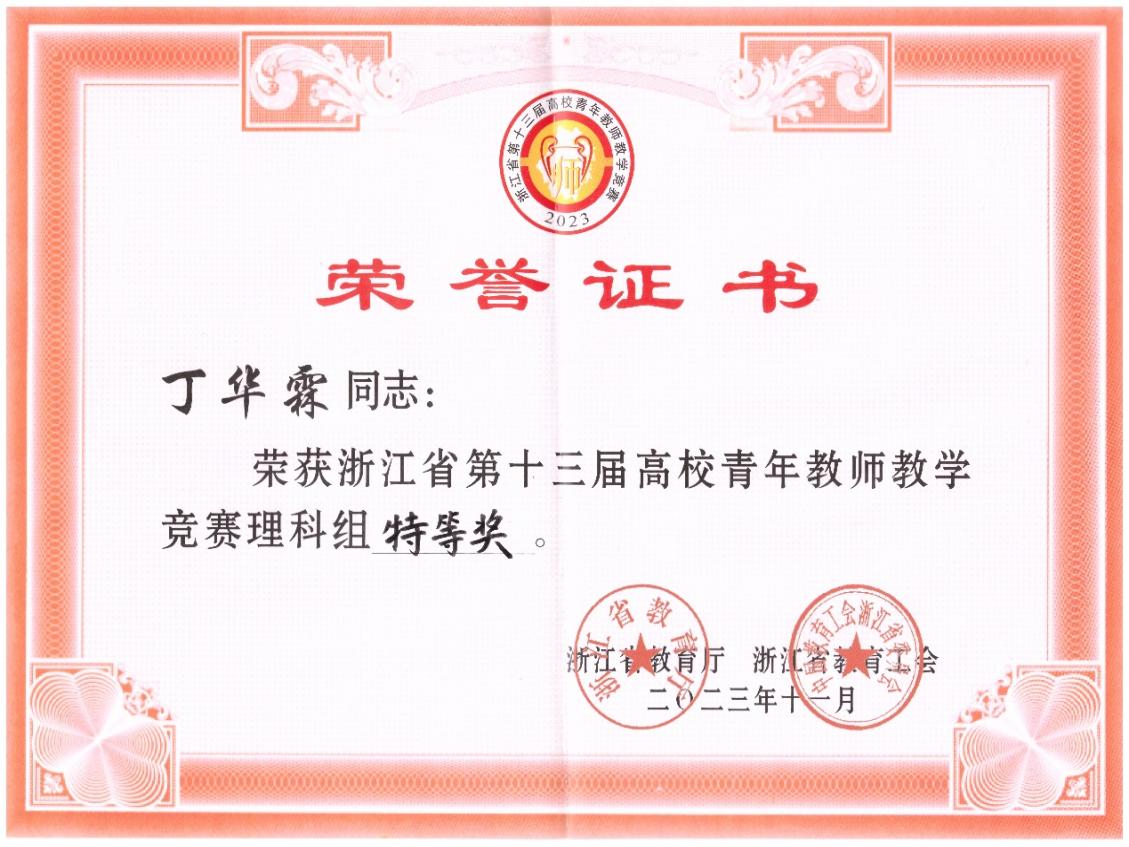

日前,由浙江省教育廳、教育工會主辦,浙江中醫藥大學承辦的浙江省第十三屆高校青年教師教學競賽圓滿落幕。經過層層比拼,理學院青年教師丁華霖從全省65所高校的137名青年教師中脫穎而出,榮獲理科組特等獎。在9個月的備賽過程中,丁老師是如何備賽的,遇到過什么樣的挑戰,又有何心得體會……帶著這些問題,理學院融媒體中心對丁老師進行了專訪,以下是專訪的主要內容:

融媒體中心:首先恭喜您在本屆青教賽上取得了特等獎的優異的成績!能否請您先簡要介紹一下自己的參賽課程和競賽教學環節?

丁華霖:首先是感謝,因為我們學院向來重視教學,注重打磨教師基本功,這也讓我從中受益,打下了良好的基礎。我參加比賽的課程是《大學物理》,本門課程是理工科非物理專業學生一門重要的通識性必修基礎課。該課程所教授的基本概念、基本理論和基本方法是構成學生科學素養的重要組成部分,是一個科學工作者和工程技術人員所必備的。本次比賽分為初賽和決賽,初賽需要提交5個教學節段和教學設計,并錄制一節20分鐘的課程視頻;通過網評選出決賽選手,參加線下決賽,從5個教學節段中隨機抽取一個進行現場展示,非常考驗一個教師的基本功和對學科前沿的理解。

融媒體中心:本次青教賽今年3月份啟動,從3月底至今,您是如何備賽的?

丁華霖:備賽主要從教學設計、教學內容和教學反思三個方面進行。首先要學會如何寫教學設計,這和我們平時備課的教學設計要求已經完全不一樣,需要從兩性一度更高的維度去思考,這個過程雖然艱難,但收獲頗大,打破了我的固有認知。教學內容的選取也是一個非常費時的過程,需要面面俱到,經常會遇到修改了又刪除的情況,這也讓我重新打開了思路,明白我們的課堂需要哪些新東西。教學反思是我之前不太重視的,經過這次備賽,我認識到實際上每節課后的反思才是最重要的,經過幾年的反思,課程水平也就自然而然上去了。

融媒體中心:備賽過程中您有什么難忘的瞬間嗎?

丁華霖:備賽過程中有一個“崩潰”的瞬間讓人難忘,因為需要準備的東西太多,一時間難以縷清頭緒,處于焦慮之中,幸好有學校、學院強大的后援團的幫助才讓我逐步縷清思路。特別是拍攝教學視頻的那段時間,感到非常沮喪,不斷懷疑和否定自己,怎么能把課上的這么“懶”,好在經過專家的指導和自己反復練習找感覺,最后又把信心找回來了,這份體驗非常難得。

另一件難忘的事情,就是在臨近比賽前的2-3個星期,教發中心請來了專家來給我們進行最后指導,當我講完的時候,大家都在鼓掌,那一刻非常的感動。通過這段時間的歷練,自己成長了,也得到了大家的肯定和喜歡,讓我有了勇氣和信心去展示自己。

融媒體中心:備賽過程中您遇到過哪些壓力和挑戰,是如何解決的?

丁華霖:初賽的時候,需要拍攝無聲授課的視頻,平時沒有上過鏡頭,鏡頭感很糟糕,前幾次拍攝講出來的效果就很一般,自己也很受挫。后面教發中心專門請了專家給我們指導,鼓勵我們拿出平時上課的狀態,徹底打開了我的心扉,就是要去做自己,不要管鏡頭在哪,想象就是有學生在那上課即可。通過不斷練習,自己反復觀看攝像,從中找出存在的問題并逐步改進,慢慢心也就沒那么慌了。

融媒體中心:通過本次青教賽的鍛煉,對您提升自身的教學能力有何幫助?

丁華霖:通過本次備賽,加速了我對于各種新的教學理念、教學方法以及新技術的應用。通過課堂踐行,評估這些要素是否合適我們的學生,不斷加以調整和優化,有些要素在課堂上已經成功地得到實施,學生們反饋良好,一致認為大學物理課堂也可以是有趣的,是有深度和廣度的,視野在課后得以進一步拓展。

融媒體中心:您對今后的教育工作有何展望?

丁華霖:上好一堂課,現在不僅僅是把書本內容講清楚,如何體現高階性、創新性和挑戰性更為重要。樹高千尺,營養還在根部。要想我們的學生畢業后能摸到的天花板更高一點,那基本功就得練扎實,這需要我們精心重構教學內容,激發學生的求知欲,拓展學生見識的廣度和深度。上好一門課,不僅是把知識講明白,而是要在知識構建完整的情況下,能夠引發學生進一步思考,開展深入研究,在這個過程中逐步找到適合自己的發展方向。

近年來,理學院高度重視青年教師教學競賽工作,在備賽過程中積極為教師提供各類針對性培訓和指導,充分發揮專業與課程組的力量,擴大“傳幫帶”效應,持續幫助參賽教師凝聚課程特色與魅力。通過以賽促教等形式,教師隊伍教學水平得以明顯提升。此次獲獎彰顯了理學院在師資培養方面的工作實效,理學院將以本次青教賽為契機,繼續加強教師隊伍建設,為推動學院教育事業再上新臺階而不懈努力。

獲獎教師簡介:丁華霖,博士,杭州電子科技大學理學院教師,主講《大學物理》、《半導體物理與器件》等課程。曾獲2023年浙江省第十三屆高校青年教師教學競賽理科組特等獎第一名、2022年杭州電子科技大學第十四屆青年教師教學技能競賽理工科組一等獎等榮譽。長期致力于多功能核殼、介孔和空心納米結構可控制備等方面研究,關注他們在能源和催化等領域的應用。先后主持國家自然科學基金一項,中國博士后基金一項和浙江省自然科學基金兩項,參與各類科研項目多項。現以第一作者或合作作者身份在Chem. Mater., Nano Res., Mater. Today Energy, J. Mater. Chem., Nanoscale等SCI期刊上發表論文18篇,其中在Chem. Mater.上論文被引用400多次,入選高被引論文。