學人

杭州西溪街道的多個小區,最近新裝了智慧用電系統,好比每家每戶多了一個“電管家”。

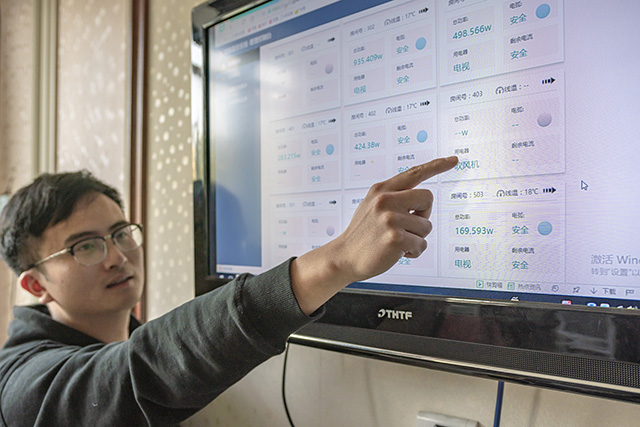

“電管家”的本領可真不小。跳閘了,究竟是哪家有問題,以前根本找不出來。現在,用手機App打開用電后臺,一目了然。最重要的是,它可以自動識別用電器類型、監測剩余電流、線溫、電弧故障等用電行為隱患并發出預警。比方說,一戶人家,同時打開3臺空調、1臺熱水器、1臺電視,總功率超了,后臺的紅色警報就會亮起,報警信息隨即被發到居民手機上,提醒居民注意。居民要是無法及時處理,工作人員可以在后臺操作,先把家里的電關掉。

這個“電管家”的研發者,正是我校電子信息學院教師周磊。

周磊(中)和學生在一起

“電管家”,用技術為生活保駕護航

早在2013年,周磊就發現,不光是老小區,包括學生宿舍、高層公寓在內的住戶的一個小疏忽,就有可能引發火災,因為消防隱患而發生火災的新聞也層出不窮。但想一下子讓大家把這些隱患通通改掉,很難。“所以,我就想到研發一套智慧用電系統,用技術幫大家提前發現隱患,及時做出處理。”

周磊團隊給這個項目取名“魔眼”,致力于運用物聯網大數據技術解決室內用電器故障、線路老化引起的電氣安全隱患及室內環境檢測。用戶可通過系統網站和手機APP隨時隨地掌握室內安全信息,實現對電器及環境狀況的監控。“魔眼”從2013年開始孵化,2015年12月在熠星創新創意大賽上一舉獲得8家主要投資機構中4家的青睞,并收獲意向投資1000萬元。

“盡管因為研發理念和進程等方面的原因,最后沒有接受這筆投資,但從另一個層面看,市場對這個項目是認可的,也有很大的應用前景,這更堅定了我進一步完善項目,讓項目走出實驗室,在日常生活中落地的信心和決心。”

不過周磊也坦言,那幾年,壓力確實很大,“外界包括自己的親友有太多不看好的聲音,有些時候光是跟他們解釋什么是‘智慧用電’就要費好些唇舌,說不打擊積極性,那是假的。”

轉機出現在2017年,國務院、浙江省發布推廣應用智慧用電的相關文件。“這說明國家也在重視并推進這個領域的發展。壓在心頭的一塊石頭總算落了地,有種豁然開朗的感覺。”2019年全國兩會期間,國家電網對建設泛在電力物聯網作出全面部署安排。“泛在電力物聯網”概念火爆網絡,引發一輪輪熱議。“生活也好,做科研也罷,大時代的宏觀敘事跟小日子之間總是息息相關、同頻共振的,所以認準了方向,就要有耐心和信心。這回有了國家政策的支持,我們底氣更足。”周磊感慨到。

智能用電系統后臺數據

現在,西溪街道已有800多戶人家在用“魔眼”項目。“有了這套系統,居民生活得更安全、更舒心。我們也沒有止步于此,還在不斷完善和改進系統,在保證功能的基礎上,讓它更易于操作與運行。科研項目不應在實驗室里被束之高閣,而要在日常生活中落地生根,發揮出最大效能。”

科研跟生活融合在一起是一種享受

“我很熱愛生活,也注重個人的獲得感和成就感。”周磊笑言,“熱愛生活對做科研非常重要。尤其是對有計算機和電子專業背景的人來說,更是如此。我會從生活里的很多問題出發,琢磨如何用自己所學讓生活便捷化,進而提高生活質量。從這個層面講,我的科研工作跟生活是融合在一起的,于我而言工作就是一種享受,我更愿意去挖掘工作的美與意義。”

從熱愛生活出發,周磊做了一系列項目,這兩年光是發明專利就有8項。他還帶著自己的研究生組建反重力實驗室,一起做科研。實驗室里都是他們的科研成果,部分已經投入市場。

掛在墻上的智能空氣媒體機分家用和商用兩個版本。除凈化空氣這一功能外,家用版還可以接打電話、看視頻,商用版可以播放廣告,實時顯示室內溫度和空氣指數。“現在這個產品已經賣了上萬臺了。”周磊的研究生李屏一臉自豪。

實驗室另一端的顯示器則可以實時記錄和顯示學生做引體向上、深蹲或立定跳遠的個數,并能根據動作規范程度打分。“學校非常重視學生的身體素質,研發這個項目既能夠為學生鍛煉身體提供便利,又解決了計數的人力成本,一舉兩得。”

在“互聯網+體育”領域,周磊自主開發的“陽光長跑智能管理系統”也頗受歡迎。這套系統可以告別人工監測,實現打卡測跑步次數。從2013年開發成功至今,系統已在全國16所高校推廣應用,覆蓋學生人數達20萬。“上個星期又去了趟北京林業大學,他們使用我們的系統已經兩年了。”

現在系統已升級到4.0版本,使用的可靠度、數據的可信度都更高了。對周磊來說,一個項目,從研發到面市,一定要實現“可用、可靠、可信”,即技術上可實現、質量上有保障、數據監測上準確無誤。“試想,幾百臺設備,全天候開著,如果質量得不到保障,數據監測不準確,那產品就是失敗的,也違背了研發初衷。所以從一開始,我們就定好了調調——做好做精,操作簡單。我想這也是這套系統走過6個年頭仍能得到那么多高校認可的最大原因之一。要知道,對于電子設備來說,6年已經算‘長壽’了。”

“‘科技讓生活更美好’絕對不是一個口號。但在現實中,很多科研項目都面臨著落地轉化的難題。如果能再往前推一把,讓更多的科研項目落地生根,對我們的生活質量將帶來極大的提升。”言談間,周磊不無遺憾。談及下一步的打算,周磊表示,自己想繼續將產品打磨得更好,讓科研項目更進一步地走進尋常百姓的生活中,“這是我作為科研工作者最大的成就。”(校新聞中心)