近日,杭州電子科技大學碳中和新能源研究院嚴文生教授團隊在鈣鈦礦太陽能電池領域取得了階段性進展。相關研究成果以杭州電子科技大學為第一單位,發表在能源類頂級期刊Journal of Power Sources(影響因子9.8),題目為Buried solvent assisted perovskite crystallization for efficient and stable inverted solar cells。論文第一作者為嚴文生教授的師資博士后王宇博士。本項目得到了科技部重點研發計劃(2022YFB4200904)等基金的大力支持。

立足于低碳引領的光伏技術,鈣鈦礦太陽能電池已成為新一代光伏電池的新星材料。目前,實現鈣鈦礦太陽能電池產業化的道路上仍面臨諸多挑戰,因此,如何克服這些挑戰成為當下研究的重點。嚴文生教授團隊基于具有低能耗制備工藝的PIN型鈣鈦礦電池,通過溶劑預埋策略,實現了進一步降低電池制備能耗的目的;同時,通過界面優化策略,實現了電池穩定性的顯著提升。最終,通過溶劑預埋策略處理后電池的光電轉化效率(PCE)提升至21.31%。

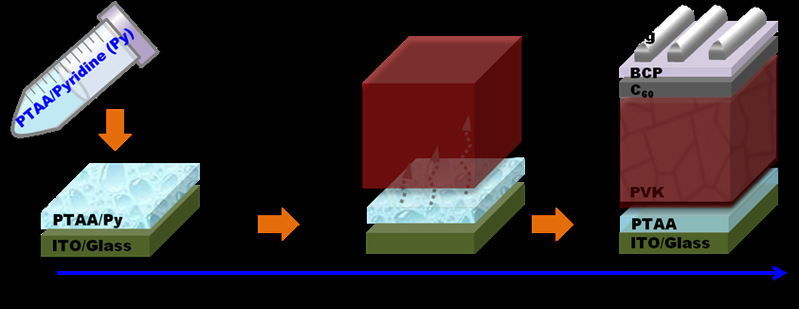

該團隊以ITO/PTAA/Cs0.2FA0.8Pb(I0.95Br0.05)3/C60/BCP/Ag為基礎,選擇吡啶(Py)作為PTAA的溶劑,通過優化退火工藝,探索出低溫(60℃)制備PTAA薄膜的工藝;同時,利用溶劑(Py)高沸點的特性,使得低溫處理后的PTAA薄膜表面仍殘留部分Py,鑒于Py的功能性作用(高親水性及路易斯堿性),最終,成功制備得到溶劑預埋處理后的高性能鈣鈦礦太陽能電池(如圖1所示)。

圖1 溶劑預埋策略示意圖

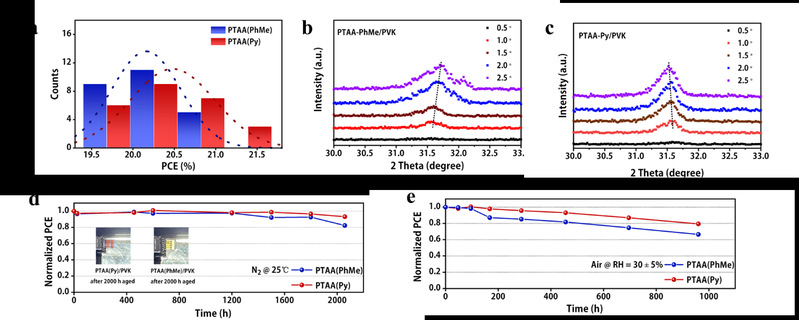

該團隊發現,通過使用Py作為PTAA的溶劑,可以得到較傳統溶劑更加均勻的PTAA薄膜;同時,由于Py較好的親水特性,在低能耗制備工藝獲得的前提下,良好的改善了PTAA薄膜表面的疏水性,有利于獲得高質量的鈣鈦礦薄膜。此外,由于溶劑預埋的作用,使得生長在PTAA吡啶薄膜上的鈣鈦礦薄膜具有更低的應力,這有助于電池穩定性的提升(如圖2)。最終,在以PEAI為界面修飾層后,將電池的PCE從20.53%提升至21.31%,溶劑預埋策略處理后的電池在氮氣中老化2000小時后仍具有初始效率的93%,空氣中老化約1000小時后仍具有初始效率的80%。

圖2 (a) PEAI修飾后的電池效率統計圖,不同溶劑處理PTAA薄膜后的PTAA/鈣鈦礦薄膜的GIXRD圖,電池在氮氣(d)及空氣(e)條件下PCE的變化趨勢圖。