電子信息學院現代電路與智能信息研究所王光義教授團隊的2020級博士生靳培培,以第一作者、杭電第一單位在電路與系統領域頂級期刊IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Paper(TCAS-I)發表的論文“Neuromorphic Dynamics of Chua Corsage Memristor”,被選為IEEE TCAS-I 2021年的亮點論文(Highlight),并在多個中英文媒體平臺(Facebook、Tweeter、LinkedIn及微信)推送。電子信息學院王光義教授、梁燕副教授、西澳大學Herbert Ho-Ching Iu教授和加州大學伯克利分校Leon O. Chua教授為共同作者,王光義教授為通信作者。

該文共同作者Leon O. Chua是憶阻器(memristor)的發明者,也是細胞神經網絡、混沌電路和非線性電路的開拓者。海量數據及其計算需求的指數增長,使傳統存算分離的計算架構遭遇了馮·諾依曼瓶頸,以晶體管密度驅動發展的計算技術也逐漸達到物理極限的瓶頸,憶阻器的出現為解決這兩個瓶頸提供了一種好的解決方案。憶阻器可直接從物理層面模擬神經元和突觸行為來處理信息,以其高度并行、極低功耗和存算一體的優勢,成為目前神經形態器件的最佳選擇。因此,設計能夠發放典型動作電位的憶阻器神經元就成為神經形態計算的重要基礎工作。

按照Leon O. Chua的局部有源理論,局部有源是一切復雜性的起源,混沌邊緣是局部有源域中的一個子集,神經元的動作電位就出現在混沌邊緣或其附近。因此混沌邊緣好似局部有源域中的一顆“珍珠”,精確定位其位置對于揭示憶阻器神經元的動作電位發放機理、進而設計硬件神經元具有重要意義。

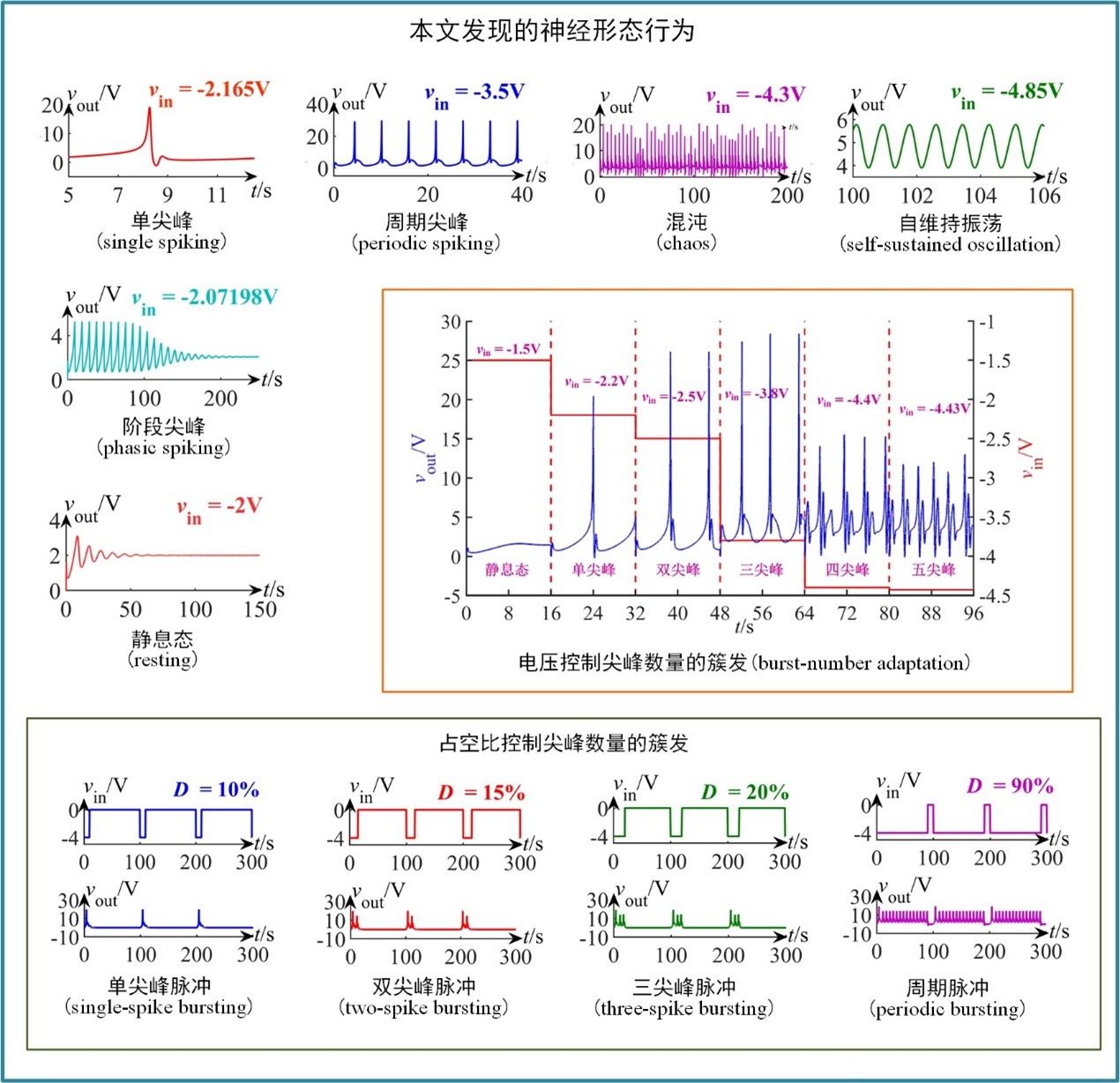

該文依據Chua提出的局部有源和混沌邊緣理論,發現了Chua 提出的局部有源憶阻器CCM (Chua Corsage Memristor )的一些未知神經形態動力學,用一個簡單的CCM三階電路即可實現神經元的典型動作電位和混沌行為。該研究給出了僅用CCM憶阻器小信號等效電路參數精確定位其混沌邊緣的條件。并且,CCM與一個電感串聯的簡單二階電路出現了一個新奇的結果,它完美地呈現出由亞臨界Hopf分叉引起的不穩定極限環和全局動力學。更有意義的是,CCM與一個電感和一個電容的簡單串并聯三階電路,在其混沌邊緣附近產生了典型的神經形態動力學,其中包括典型的單尖峰(single spiking)、周期尖峰(periodic spiking)、可控制尖峰數量的簇發(burst-number adaptation )等動作電位以及自維持振蕩(self-sustained oscillation)、混沌(chaos)等神經形態行為。

該研究工作由國家自然科學基金(61771176, 61801154)、浙江省自然科學基金(LY20F010008)和USA under Grant FA 9550-18-1-0016資助。