近日,Nano Letters在線刊登了材料與環境工程學院張雪峰教授團隊的研究論文“Spontaneous Formation of Ordered Magnetic Domains by Patterning Stress”。該工作利用微納加工技術在鐵磁性復合薄膜內設計和排布周期性溝壑結構,通過上下層應力釋放差異構造微區應力圖案化分布,并基于磁彈耦合效應實現了微納尺度下的磁疇調控與排布。

鐵磁材料薄膜中的磁疇結構及分布狀態在自旋電子器件、磁光耦合器件、磁性微機械系統等諸多磁性微器件中起著至關重要的作用,因此利用外物理場實現磁疇調控將有助于人們更好地設計并操控磁性微器件性能。經典的磁疇調控手段通常作用于整個磁性材料,而隨著電子器件的微型化發展,如何實現微納尺度下的局域化磁疇調控成為當前面臨的技術挑戰之一。

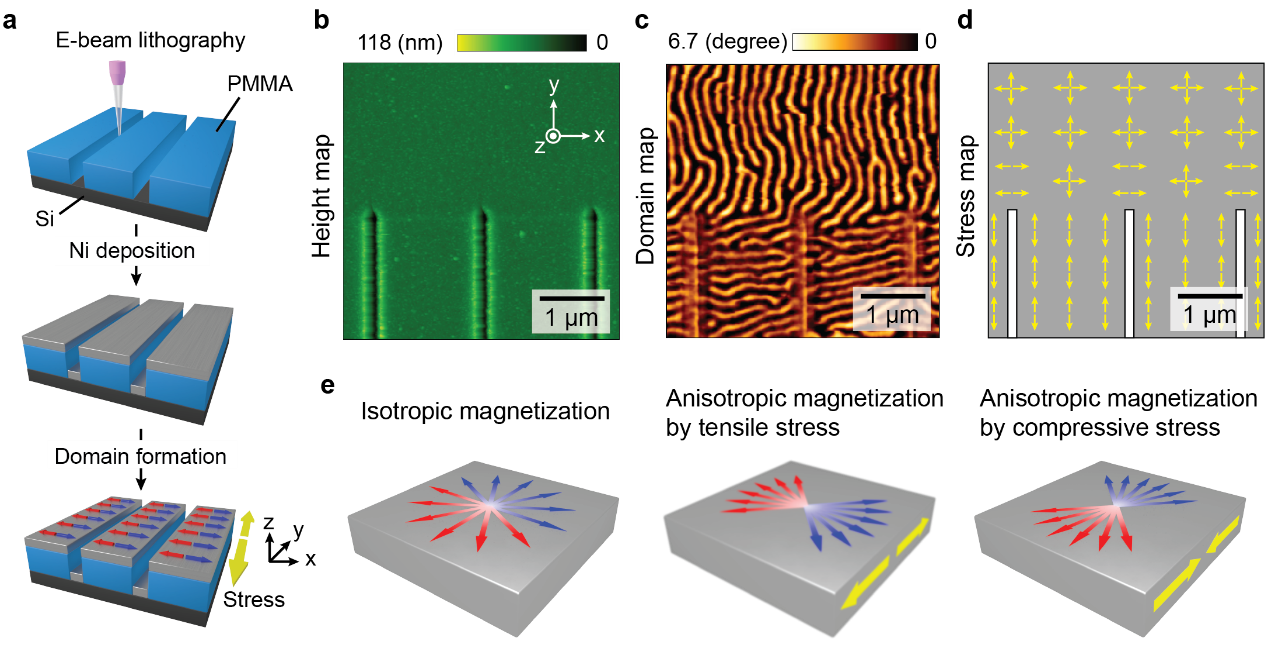

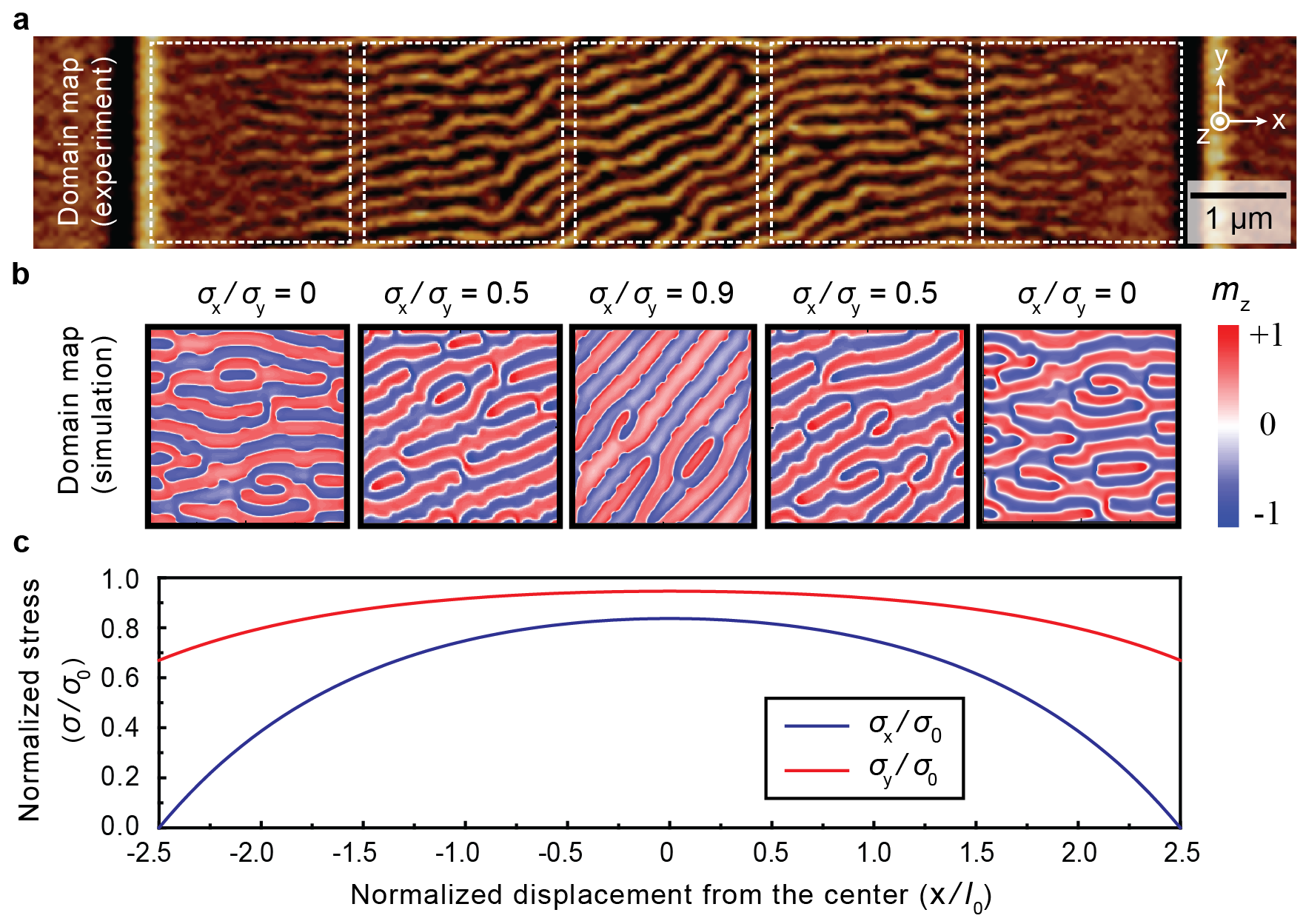

研究團隊基于微納加工技術在PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)高分子層上制備了具有周期性溝壑結構的Ni薄膜(見圖1a-b),并通過微納加工技術設計溝壑邊界釋放局部應力,利用PMMA和Ni之間的楊氏模量差異,實現了邊界附近應力的不均勻恢復(見圖1d)。微磁學模擬結合磁彈耦合理論分析表明(見圖1e和圖2),該應力作用可等效為一個面內單軸各向異性,能夠誘導出Ni薄膜內條紋疇垂直于應力方向分布,如圖1c所示。相應的磁滯回線測量亦證明了應力分布誘導的面內宏觀磁各向異性,如圖3所示。

圖1. 微納圖案化構造應力分布實現磁疇調控示意圖。(a)微納加工方法示意圖;圖案化磁性薄膜的(b)形貌結構、(c)磁疇分布和(d)應力分布;(e)負磁致伸縮系數的磁性薄膜自發磁化強度受應力調控示意圖。

圖2. 邊界間距為10 μm時,隨著薄膜遠離邊界x方向的應力逐漸恢復,導致磁疇逐漸偏轉為45°。相應的(a)磁疇分布、(b)微磁學模擬和(c)應力分布計算值之間的對應關系。

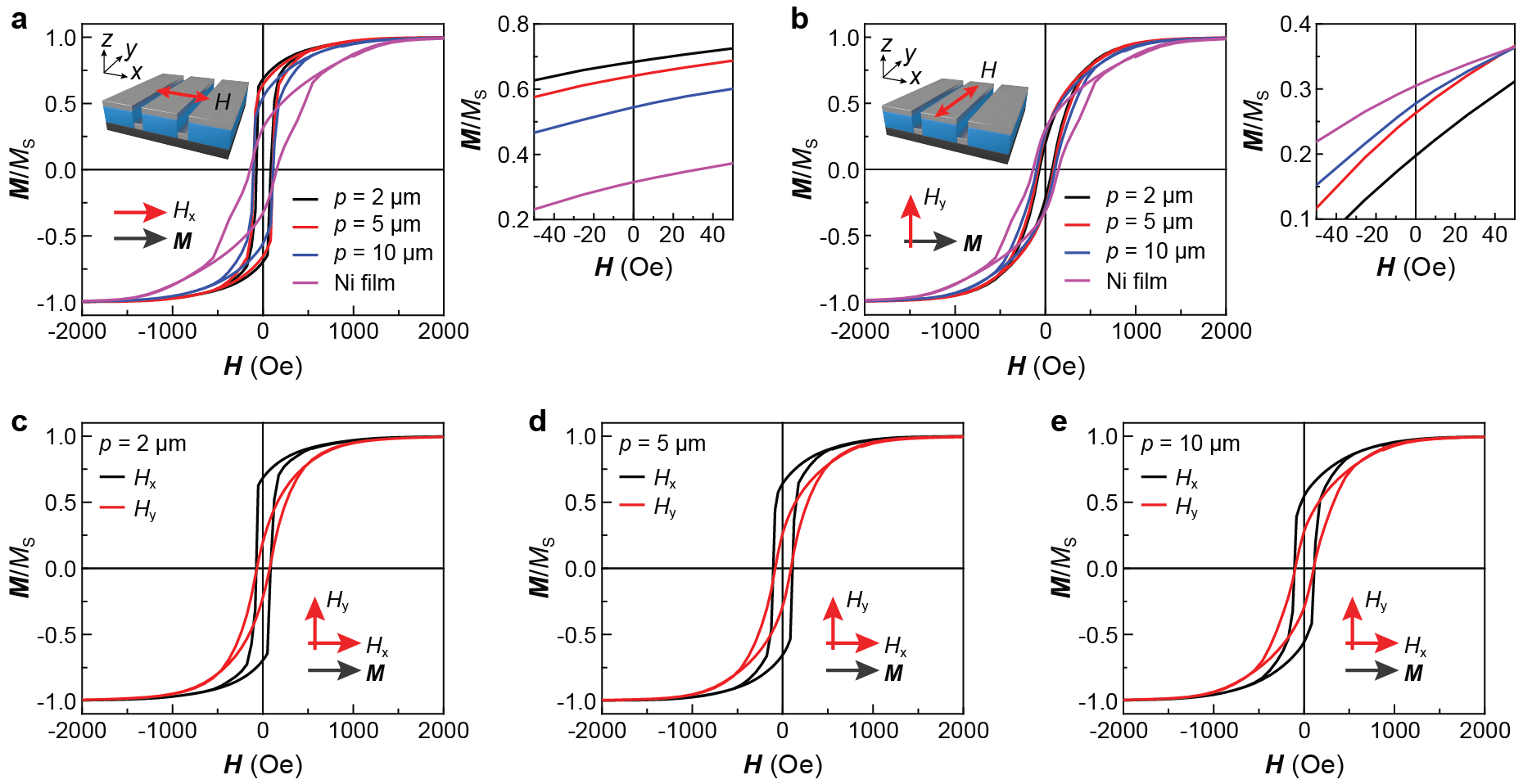

圖3. 不同周期邊界條件下的磁滯回線。(a)沿著應力誘導的自發磁化方向時,剩余磁化強度隨周期減小而增加;(a)垂直于應力誘導的自發磁化方向時,剩余磁化強度隨周期減小而減小;(c)2 μm、(c)5 μm和(c)10 μm周期下磁滯回線均展現出各向異性。

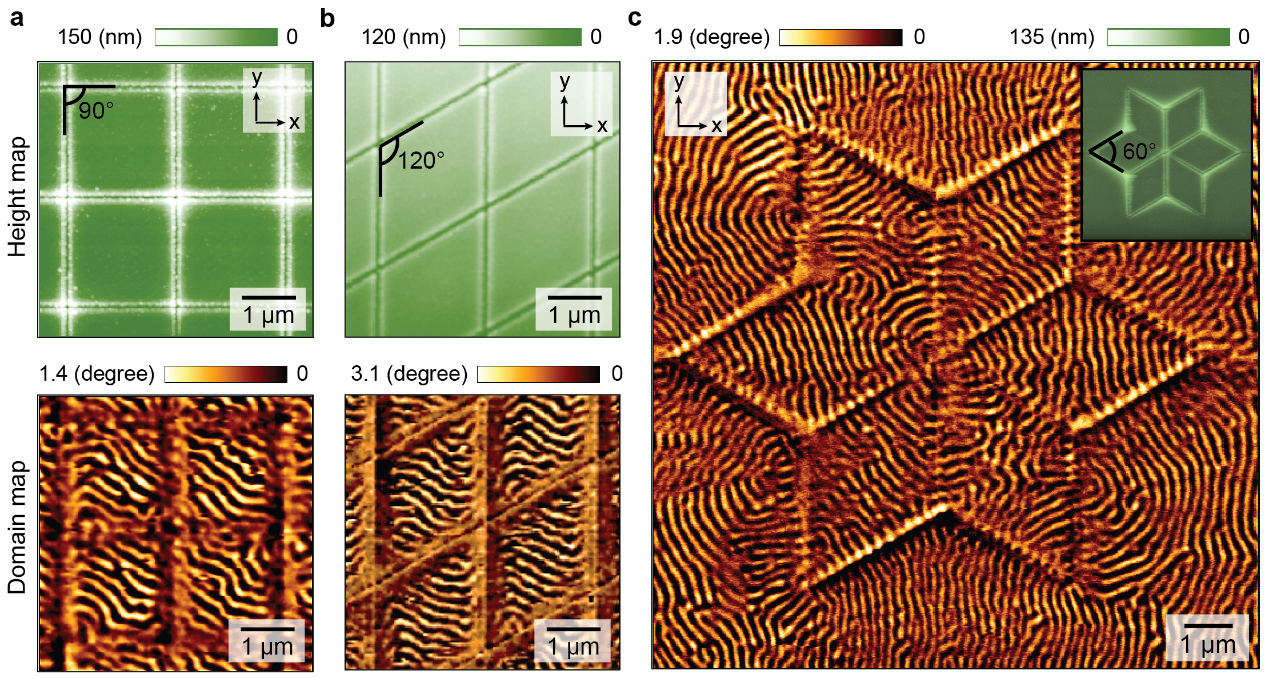

該結論可推廣到更為復雜的微納圖案化實現應力調控,從而操縱磁疇結構。該工作研究了從1D周期到2D周期邊界條件對磁疇形態演化的影響。2D周期邊界條件導致的雙重應力邊界條件,對磁疇排布方向明顯存在競爭關系。團隊以菱形結構為例,使得應力分量沿長軸偏大,而沿短軸偏小,發現Ni薄膜中磁疇取向與長軸垂直,因而可以實現磁疇的可控角度偏轉(見圖4)。而當進一步構造出環形應力邊界條件時,發現Ni薄膜中的磁疇可以從條紋疇排布形態轉變為環形排布。

圖4. 2D應力邊界條件對磁疇排布的影響。(a)正方形邊界和(b)菱形邊界時的磁疇分布;(c)雪花形邊界時,磁疇取向角度在每個菱形子單元內隨著應力長軸方向旋轉。

微納尺度下磁疇的有效調控對相應的微磁學器件有著至關重要的作用。本工作豐富了人們對于微納尺度下磁疇調控手段的理解,所開發的微區應力調控和磁彈耦合效應相結合的方法為微納尺度磁疇調控途徑開辟新的方向。

該論文由杭電材料與環境學院張鑒副研究員(排名第一)、哈佛大學Won-Kyu Lee博士(共同第一)、美國西北大學Teri W. Odom教授團隊、浙江大學嚴密教授團隊等共同完成。該研究得到了國家重大儀器專項、國家自然科學基金、浙江省重點研發計劃等項目的支持。本工作得到周鐵軍教授和駱泳銘博士(杭州電子科技大學)在材料制備方面的支持、黃厚兵研究員(北京理工大學)在理論計算與模擬方面的指導,并得到先進磁性材料研究院(杭州電子科技大學)和浙江省3D微納加工和表征研究重點實驗室(西湖大學)的微納制造技術支持。(材料與環境工程學院、科研院)

論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.1c00070