近日,我校自動化學院青年教師張雨晴、電子信息學院研究生張弛分別以第一作者身份在Nature子刊Nature Communications上發表論文。Nature Communications屬于“自然”系列期刊,是綜合性期刊中的TOP期刊,其最新的影響因子為11.878。

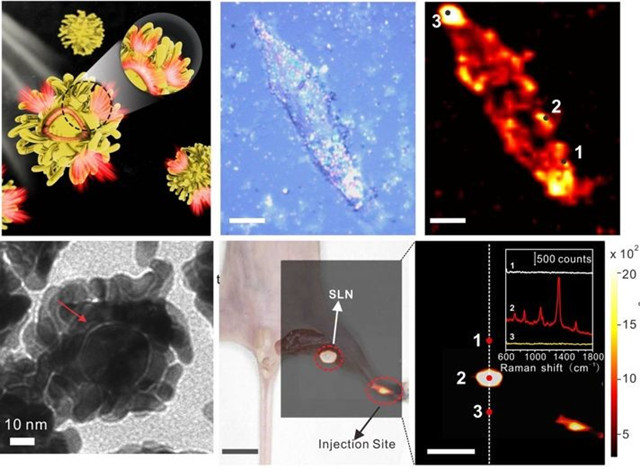

張雨晴的論文題為“Ultrabright gap-enhanced Raman tags for high-speed bioimaging”(DOI:10.1038/s41467-019-11829-y)。其所在的研究團隊開發了一種新型的、外殼為花瓣狀結構的縫隙增強拉曼探針(P-GERTs),實現了探針超高的拉曼信號增強。此研究成果為克服目前表面增強拉曼(SERS)成像速度慢的瓶頸、實現超快速生物成像和超靈敏生物傳感提供了新機會。SERS探針以其特有的指紋圖譜(高特異性)和超窄線寬(多指標檢測)優勢,在生物成像領域具有巨大潛力。然而,現有的SERS成像速度遠遠落后于臨床需要。目前限制SERS生物成像發展的主要瓶頸是SERS探針的整體拉曼信號不夠強。而P-GERTs探針其增強因子高達5 × 10^9,可實現單顆粒檢測,進而實現高速、高對比度的細胞和生物組織成像。可在6秒內獲得高分辨單細胞拉曼成像(2500個像素),在52秒內獲得高對比度的小鼠活體前哨淋巴結成像。

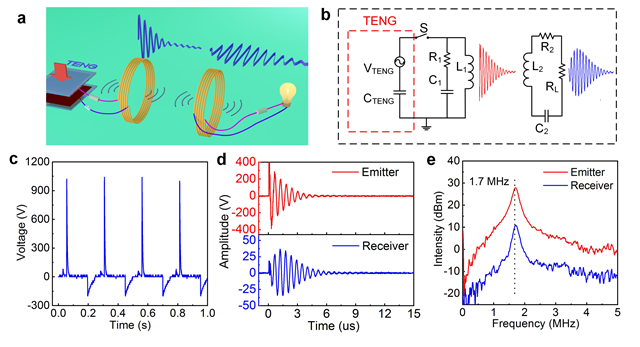

張弛的論文題為“Conjunction of triboelectric nanogenerator with induction coils as wireless power sources and selfpowered wireless sensors”(DOI:10.1038/s41467-019-13653-w)。本文的通信作者是電子信息學院教師軒偉鵬博士和駱季奎教授。該文的共同第一作者是我校電子信息學院教師陳金凱博士,我校孫玲玲教授、游彬教授、李文鈞教授,浙江大學董樹榮教授等,劍橋大學A. J. Flewitt教授、中國科學院納米能源與系統所王中林院士為論文共同作者。其研究團隊首次證明了諧振耦合用于摩擦納米發電機(TENG)無線能量與信號傳輸的可行性。團隊采用數值解析方法分析了發射信號和接收信號的波形特征,并給出了能量傳輸效率的計算方法,證明了諧振耦合可以有效的提高TENG無線能量傳輸效率。三種應用場景實例表明,該諧振耦合無線能量傳輸系統可以為設備無線供電,他們分別是直接點亮LED陣列,為存儲電容充電以及將摩擦納米發電機集成在鞋底,無線為電子表供電。除了直接使用諧振耦合無線摩擦納米發電機作為供電電源之外,此項工作還可以直接作為自供電無線傳感系統。通過外加電容型或電感型傳感器,發射器產生的振蕩信號的頻率會受到傳感器的影響,接收信號的振蕩頻率隨傳感器的電容值或電感值同步變化,可以實現無線無IC芯片的自供能傳感。(自動化學院、電子信息學院)