近日,材料與環境工程學院張騏教授團隊以杭電為第一單位在國際頂級學術期刊Small上發表了題為Epitaxial Growth of Lead-Free 2D Cs3Cu2I5 Perovskites for High-Performance UV Photodetectors的最新研究成果論文(影響因子15.153),并被選為封底文章。其中碩士研究生呂嘉楠為論文第一作者,張騏教授為通訊作者。杭州電子科技大學研究生陸欣月、教師李馨博士、徐旻軒博士、鐘家松博士、鄭鑫博士、史月琴博士、張雪峰教授參與本項工作。

光電探測器是一類光電器件,其中特定波長(紫外線、可見光和紅外線)的光信號可以被捕獲并轉換成可讀的電信號,賦予了光譜分析、礦物勘探、生物醫學和環境監測等多種應用。追求光學探測突出能力的實質性進展依賴于對關鍵半導體材料的探索,如節能、輕質和柔性元器件。近年來,巨大的注意力集中在具有有趣特征的金屬鹵化物鈣鈦礦上(例如,帶隙可調,載流子擴散長度大,光吸收比大和較高的電荷載流子遷移率) ,然而現階段鈣鈦礦的研究以鉛基鈣鈦礦為主,鈣鈦礦中鉛離子的毒性和不穩定性將造成不可忽視的環境污染,甚至對人類有害,從而極大地阻礙了其進一步的實際應用。在這種情況下,具有類似光電潛能的環保的無鉛鈣鈦礦正在引起消費市場的極大興趣。

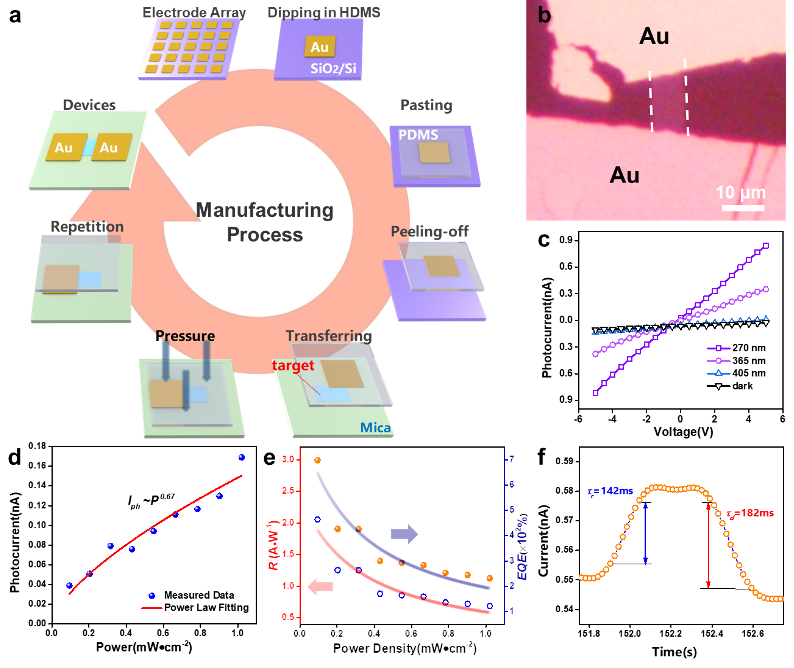

本項工作報導了國際上首次在云母襯底上外延生長了2D全無機鈣鈦礦結構的Cs3Cu2I5單晶,厚度可達10nm。為構筑基于單個Cs3Cu2I5納米片的紫外(UV)光探測器,本團隊提出了的一種快速且無蝕刻的干法轉移方法制備,器件的響應率達到3.78A/W(270nm,5V ),響應速度(τrise ≈163ms,τdecay≈203ms),優于基于其他2D 金屬鹵化物鈣鈦礦的同類UV傳感器。因此,這項工作為基于無鉛二維鈣鈦礦的綠色光電器件的制造提供了可能性,這對于光電技術的可持續發展至關重要。

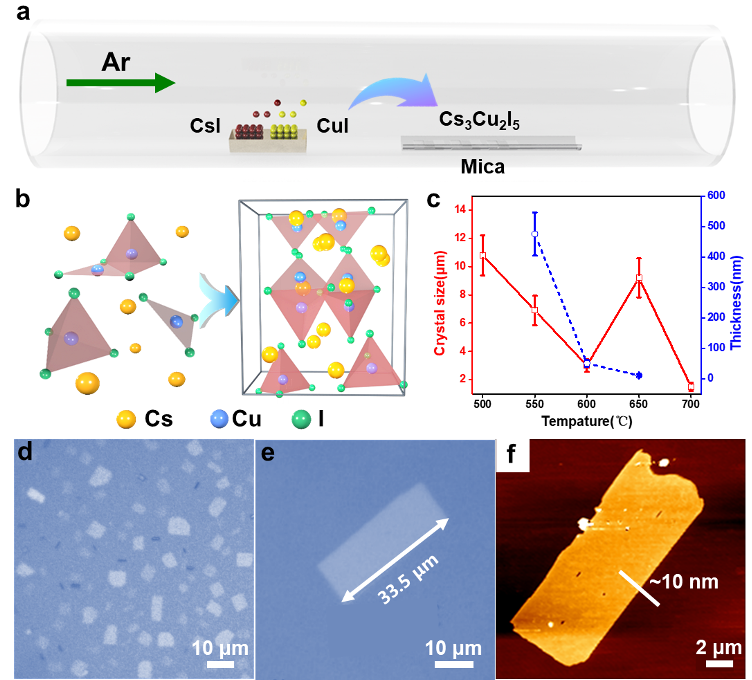

團隊利用Cs3Cu2I5與云母基底間晶格較小的失配度,以限域式生長法,可控地外延生長了大批量高質量的2D納米片。

圖1、a)用于合成Cs3Cu2I5納米片的化學氣相沉積裝置示意圖; b) Cs3Cu2I5晶體的原子結構。c) Cs3Cu2I5晶體的厚度和尺寸分布隨生長溫度的變化。d)在云母襯底上生長的 Cs3Cu2I5晶體和 e)大小為33.5 μm的Cs3Cu2I5納米片的光學圖像。f)在Cs3Cu2I5薄片上測量平面成像和厚度。

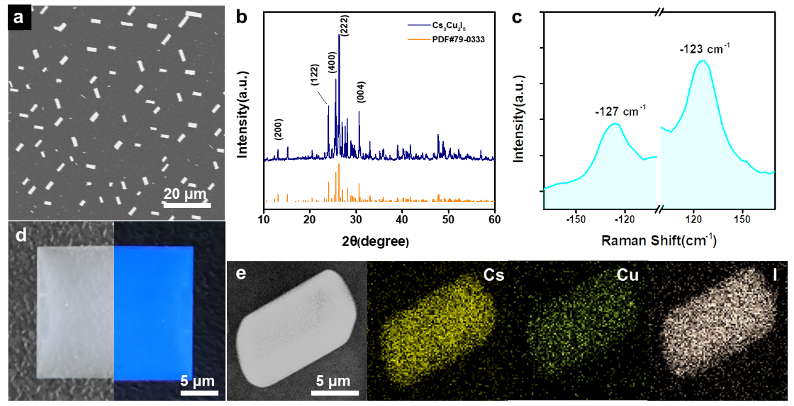

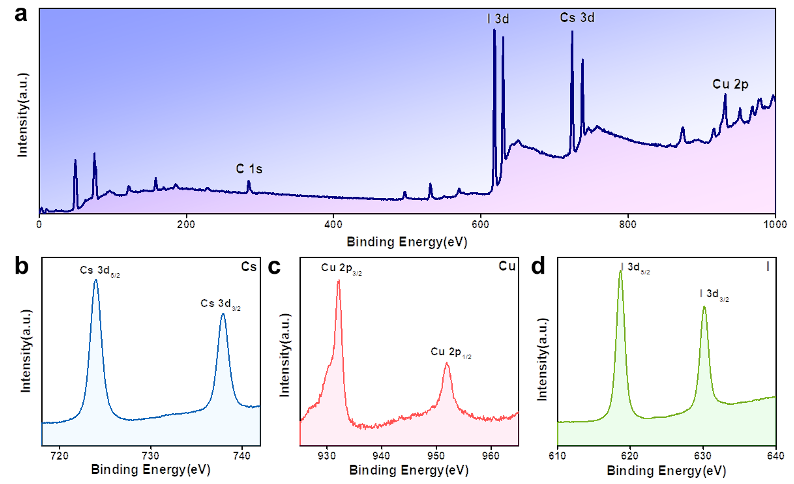

通過XRD、Raman表征證實納米片為高質量單晶,XPS譜表明材料中的元素成分,復合Cs3Cu2I5的化學計量配比。

圖2、a)位于云母襯底上的Cs3Cu2I5納米片的Sem圖像。b)樣本的XRD衍射峰,與底部的Cs3Cu2I5(JCPDS#79-0333)進行比較。c)斯托克斯拉曼光譜。d) Cs3Cu2I5納米片(左)和觀察到的藍色發射(右)在紫外燈激發(≈254nm)下。e)片狀表面的放大圖像,具有Cs(黃色)、Cu(綠色)和I(白色)的EDX元素映射。

圖3、a)在云母襯底上的Cs3Cu2I5晶體的XPS測量光譜,放大了 b)Cs 3d,c) Cu 2p3和 d) I 3d5元素的視圖。

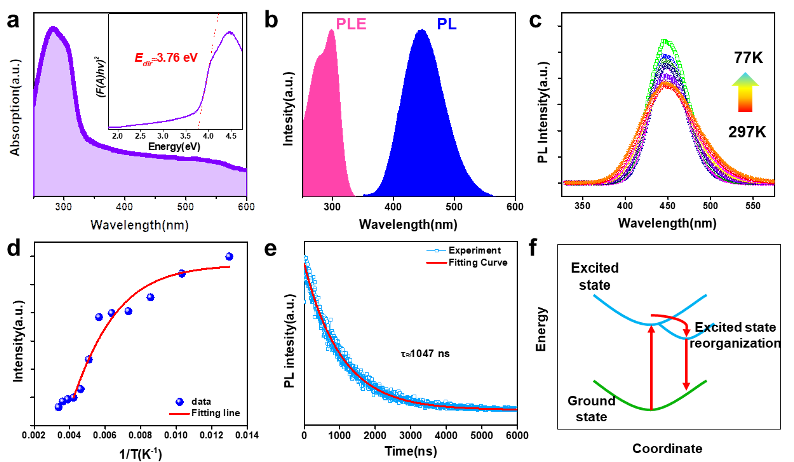

進一步研究發現Cs3Cu2I5納米片的強藍光發射來源于自捕獲激子的輻射躍遷,這種躍遷伴隨著大的斯托克斯位移和微秒級的衰變時間。

圖4、a)放置在云母襯底上的Cs3Cu2I5晶體的紫外-可見光吸收光譜,插圖顯示了用于帶隙估算的 Kubelka-Munk (K-M)圖,Edir ≈3.76 eV。b) Cs3Cu2I5納米片的穩態光致發光(PL)和光致發光激發(PLE)光譜(由245nm單色光激發)。c)與溫度有關的Cs3Cu2I5晶體的PL光譜。d) Cs3Cu2I5樣品的積分PL強度為1/t的函數。e)300nm激光激發下的Cs3Cu2I5晶體的時間分辨PL衰減和單指數擬合曲線。f)構型坐標圖說明了Cs3Cu2I5納米片的自限制激發(STE)過程。

Cs3Cu2I5鈣鈦礦溶于酒精、丙酮等極性溶劑,為此,研究團隊提出了一種樣品免接觸液體的器件構筑方式,為鈣鈦礦和其他可溶性材料的器件構建提供了替代方案。由于其較少的缺陷和晶界問題,紫外光探測性能明顯優于液相法合成的Cs3Cu2I5多晶薄膜,在同類型的紫外光電探測器中也具有較強的競爭力。

圖5。a)基于Cs3Cu2I5納米片的光電探測器的兩步干法轉移過程。b)一個Cs3Cu2I5光電探測器件的光學圖像。c)在暗模式和270,365,405nm,≈1mw/cm2的光照下工作的器件的 I-V 特性曲線。d)功率相關的光電流和冪律擬合曲線(V = 5V,@365nm)。e)響應性和外量子效率與光強的圖(V = 5V,@365nm)。f)在器件的時間分辨光響應期間的一個周期的放大視圖(5V) ,功率強度為≈1mw/cm2@365nm。

材料與環境工程學院始終將研究生培養教育放在突出位置,沿用導師-學科-學院三級管理的長效機制,出臺多項研究生管理和激勵政策,嚴格執行“導師責任制”,各學科導師團隊十分注重研究生優良學風的養成,實踐能力和創新能力的培養。學院研究生科研成果豐碩,近三年,研究生以第一作者身份發表SCI論文100余篇,研究生榮獲國家獎學金5人,畢業生綜合素質受到用人單位的肯定。