在杭電下沙校區行政樓西北側,有個別致的去處。這個時節,通往園子的小道左側,怒放的紅蓯蓉、黃蓯蓉迎風搖曳,上方蝴蝶飛舞,很是賞心悅目。右側是一個全玻璃架構的室內服務休讀區,未進其內,白玉蘭花的清香便撲鼻而來,令人神清氣爽;室內種滿了海棠、棕竹、三角梅、鶴望蘭、多肉仙人掌等30余種花木,中間的水池里錦鯉戲水、烏龜曬背,怡然自得。再往西走,途經一大片茂盛的非洲雛菊園,便到了翠薇草堂,里頭別有洞天:數百盆蘭草分列棚側,大型盆景立于正中的水池,穿過棚區便是正心苑,《念奴嬌·赤壁懷古》等名篇刻于墻上,梅蘭竹菊遍布其內,曲徑通幽,適合獨處靜坐,反省冥想。這是杭電新建成的正心休讀園。

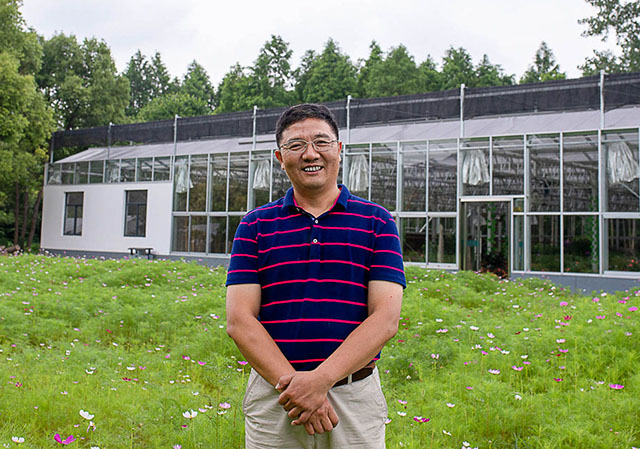

說起休讀園,就不得不提學校文一教育公司物業服務中心主任張躍國。“休讀園是學校‘校園文化基礎設施建設與提升’工程的一個子項目,東西寬100余米,南北長140余米,分自然氧吧綠道、翠薇草堂、耕讀文化體驗區、室內室外休讀區等區塊,總占地1.4萬平方。我們在立項之初就提出要將‘綠化建設’升級為‘園林制作’,落實環境育人理念……”張躍國為人豪爽豁達,拉著記者介紹休讀園的情況時如數家珍,眼神清亮;黝黑的膚色和眼角的魚尾紋,刻錄了多年來室外工作的奔波和勞碌。

攻堅克難,修舊利廢做精品

早在20年前,“園林制作”這一想法就萌發在張躍國的腦海里。多年來,結合個人興趣,他查閱了大量的相關書籍與資料。在他的辦公室書柜里,《造園實物手冊》《杭州園林植物》《生態水景與濕地景觀營造》等書籍列了一整排,有些書籍因反復翻閱早已磨破了邊角。與此同時,他實地考察了南方多個城市的園林布景,去外地調研或旅游時,會特地跑到當地的特色公園或景區去逛逛,碰到好的楹聯或布景,即時拍下照片,找當地同行了解情況,回到家里再反復推敲琢磨。逐年累月,張躍國積累了大量經驗。

2016年,學校實施校園文化基礎設施建設與提升工程。張躍國第一時間上報了在校內打造休讀園區,提升校園環境品質的想法,并在兩天內就寫下立項申請書。“領導認可,當時很激動,高興壞了,腦海中的構思有了落地的希望。正因為爛熟于心,所以寫起申請書來也很順暢,畢竟多年來的夢想有可能觸手可及的感覺很美妙。”

2017年開春,經學校宣傳部向省財政廳申請財政撥款成功后,以“提升校園文化”為宗旨的“正心休讀園”正式立項。張躍國說干就干,一頭扎進行政樓西北側的荒地。彼時,這塊地無人問津,很不起眼,是綠化師傅們培植花草,堆放廢棄物之處。“當時老師和學生都不愿意往里走,確實也沒啥看頭,可能很多老師在這里工作十幾年了都沒進來過,閑置著怪可惜的,但也因為什么都沒有,也給了建設休讀園一個絕佳契機和場所。”

項目開工后,面對資金緊張的難題,張躍國帶著后勤員工將“修舊利廢”貫穿到整個工程的建設中:室內服務休讀區里,青石板凳的“前身”是信智樓開工建設前的草坪踏腳石;水池的橋欄是從泥地里挖出來的;文一老校區前方隧道開建之初,校門前的石筍被建設工人折斷扔棄在垃圾堆里,張躍國正巧開會看到,運回下沙校區,成了正心苑里的別致一景;枯死的香樟樹也沒有當廢物處理掉,張躍國打算橫截成段,刷上防水漆,放在休讀園里讓師生有個坐處……

“好東西不能被糟踐掉。現今正是我們干事創業的黃金時機,即使有攔路虎,我們也要迎難而上。修舊利廢能實現二次甚至多次循環綠色使用,何樂而不為?我們就是要利用現有條件,將后勤服務育人、環境育人的工作落到實處,并在有限的資源和環境里做出精品。有難度,但我們更有信心、有決心做好。”張躍國一臉鄭重。

環境育人,后勤人責無旁貸

修舊利廢是第一步,如何將從校園各個角落搜集到的“寶貝”安放在恰當的位置才是張躍國最為重視的。對此,他時時琢磨,費了好一番心思。他曾為將一棵樹和一塊石頭擺放到恰當的位置而整整思索了三天,也曾因人力搬運不了一整塊大石頭,根據實際情況當機立斷分兩塊搬運,修改方案做了個烏龜曬背臺。“修舊利廢是第一步,將不同的東西放在合適的位置才最為關鍵,實物要融入環境,要不然就成了一鍋大雜燴,毫無美感可言,那又談何環境育人和美育呢?”

在翠薇草堂里細細品味,便能發現這方小小的天地具有很高的鑒賞美和哲思美。水、花、木、石巧妙構景,雕刻、書法、繪畫、文學等藝術形式與建筑融為一體,處處呈現詩情畫意。篆體書寫的牌匾“正心苑”“守正”“思過”“凈土”和楹聯“天地有正氣,山水含清暉”,充滿古韻雅意,讓人于靜謐之處反省人生。

現如今的翠薇草堂也成了人文藝術與數字媒體學院學生的第二課堂。采訪當天,園子里三三兩兩坐著寫生的學生,專注于筆下。“這是我第一次來翠薇草堂寫生,完全沒想到校園里還有個這樣的好去處,景致很好,也很安靜,完全可以沉浸于自己的創作中,以往我們跑市區或去外地比較多,但現在就可以直接在學校創作,感到很幸運。”數字媒體藝術專業學生宛小宇驚喜地說到。

翠薇草堂極高的審美鑒賞價值與張躍國多年來愛好古代文學、篆刻等密切相關。他的辦公室案頭上放著《趙叔孺·王福庵流派印風》《元曲三百首》《中國青田石——名石·名雕·名家》等書籍,午飯后總細細翻閱。多年來的習慣已讓他練就深厚內功:篆刻、書法等作品在浙江省高校教職工書畫展及每年的杭電教職工書畫展上展出并大獲好評。

采訪中,張躍國頻頻提及“環境育人,后勤人責無旁貸”。多年來,他也一直身體力行,將這一理念融入到后勤開展的各項活動中。2018年第十一屆校園環境文化節中,他將蘭花展主題定為“君子風韻,蕙質蘭心”,讓人對蘭花所代表的品質了然于心;插花活動的主題為“錦繡詩語”,“語”諧音“雨”,將鮮花的綺麗和水的旖旎盡顯無遺;借取多肉的兩大屬別,將多肉展主題定為“珈藍景天”……“并不是結束了,活動也就劃上句號。我們希望活動不僅能吸引人、熏陶人,還能感染人,在潛移默化間引導大家養成良好的品性。”

親力親為,“亮劍”精神創實績

張躍國欣賞電視劇《亮劍》中的主人公李云龍攻堅克難,做事沖在前面、敢于擔當的實干品性。他也將這種說干就干的“亮劍”精神帶到自己的工作中。立項之初,張躍國在一次工作中摔斷了左肩胛骨,在家療傷的他也不停歇,一遍又一遍地修改翠薇草堂的設計草圖,力求將每個設計細節考慮到位。“憋得難受,不干點事情對自己沒法交代。”

工作中,張躍國時時以“干部工作在一線,任務落實在一線,問題解決在一線,作風轉變在一線,業績創造在一線”的理念要求自己,很多事情親力親為。但建設休讀園,相當于是增加了員工的工作量,很多人一開始有抵觸情緒,不愿意參與其中。張躍國了解情況后,主動找每位員工談心,動之以情,曉之以理,不厭其煩地做大家的思想工作。

與此同時,他事事帶頭,干在前頭。“四教建設前,我們去搬運大草坪上的青石板,是他挖下的第一鏟;室內休讀區進口太窄,機械搬運石頭不可行,是他和大家一起人力扛進去的。像這樣的例子數不勝數。” 物業服務中心吳洪建說到。正是因為他的以身作則,員工們看在眼里,心態也慢慢地發生了轉變,不僅積極參與到園區建設中,還主動出謀劃策:為快速增加杉樹林地表的綠化覆蓋率,員工提議種植佛甲草,從撒籽到鋪滿地表最多只需一個月;主動自費購買錦鯉,放養在水池;建議石頭的具體擺放位置,甚至有員工將家中飼養多年的烏龜贈送給休讀園。

“參與建設休讀園,對我們自身的素養也提升不少,以前可能很多員工對‘園林制作’理念不理解、不認同,但隨著園區的慢慢成型,大家身處其中也受到熏陶,提升了對美的鑒賞能力。更何況,身處這樣美好的工作環境,我們后勤人何樂而不為呢。”吳洪建表示。

“很多員工是利用自己的閑暇時間在主動干活,園區建設后期他們在日常工作保質保量的基礎上,默默地在打理休讀園的花草苗木,謝謝大家的理解與支持。”張躍國感動地說到。(校新聞中心)